【古风化壳】

拼译:old weathered layer

因为古风化壳处在地球岩石圈陆地的最表层,比较疏松,其最上层为具有肥力的土壤层,是人类生产与生活的活动基地。若对它的生成过程及发展变化客观规律认识不深,研究不够,了解不透,在利用改造它的过程中采取不妥当的措施,就必然破坏它的结构,给人们造成重大的损失。所以,必须彻底认识古风化壳生成及其发展变化的客观过程与规律,依照它的客观规律行事,既利用其对人类有利的一面,又克服其对人类不利的一面,在利用中保护,在保护中利用,造成一个生态环境的良性循环。而且古风化壳代表着形成时期古气候状况与古地质、地理环境的变化,对深入认识自然有着巨大的作用。综上所述研究古风化壳不仅具有巨大的理论上的认识自然意义,而且也具有重大的实践上的利用价值。 本来地球岩石圈的上部,地壳比较深部的新鲜的、坚硬的岩石,虽具有一定的可塑性,但未出露在地球表面以前,是比较稳定的,保持着新鲜坚硬的状态。然而一旦出露在地表,遇见空气、接触到阳光、雨、露、风、霜、冻、雪,就要起风化作用,逐渐转变为比较疏松的碎屑状态,这一部分很像包裹在新鲜、坚硬岩层表面上的一层比较松软的壳似的物质,人们就称它为风化壳。它们有的一直裸露在地球表面上,有的已被后来新形成的地层所埋藏于地球表面之下。但这些不管是一直裸露在地球表面之上的风化壳,还是已经被后来新形成的地层所埋藏于地球表面之下的风化壳,它们都决不是今天一朝一夕所能够形成的,而是在过去漫长的地质历史时期中,使裸露在地球表面的新鲜的、坚硬的或较为疏松的(如黄土等)岩层,经过长期的物理风化的机械碎化过程和变质变性的化学风化过程,以及生物风化过程,从古代即开始逐渐地形成的,所以又被人们称为古风化壳。1934年,波雷诺夫(Б.Б.Лолынов)提出并创立了风化壳学说。他给风化壳的定义赋予十分广泛的内容,指出:“风化壳是岩石圈的上部,地壳较深带的坚实块状物质露出在风化壳中以后,就转变为疏松的碎屑状态”。根据波雷诺夫的意见,厚度约0.5km的岩石圈上层可以划入风化壳带。前苏联维尔纳茨基(В.И.Вepнaдcкий)和费尔斯曼(А.Е.Фeрcман)则更把厚约8km的岩石圈表层都划入风化壳之内。但是大多数的研究者认为风化壳是遭受过物理化学作用和生物作用的改变的基岩表层,厚度比较小,一般只有几十米,最厚也只有一二百米。世界上研究得比较透彻的乌拉尔风化壳,其厚度也局限在25~80m到200m以内。风化壳学说的创立者波雷诺夫曾于1948年编制了风化壳中“元素迁移序列”表:

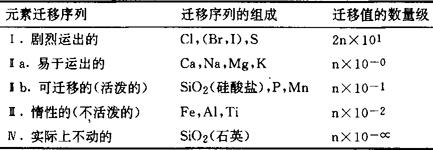

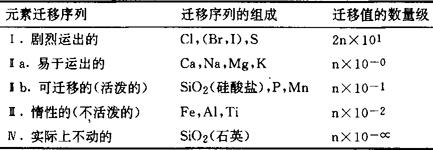

波雷诺夫发现,三价氧化物的迁移性能只及氯化物和硫酸盐迁移性能的数百分之一和数千分之一。氯化物和硫酸盐在水分极不充分的条件下,能保存和积累在沙漠土内。碳酸盐则积存在黄土和草原及森林草原的土壤内,或黑钙土内。比较不活动的硅、铝、铁等三价氧化物,在潮湿的热带和赤道的土壤中其相对含量有所增加。若其含量很多,即成为水硅酸矾土岩。再若其中只能积存活动性最小的铝,就成为铝土岩。残余的产物,即风化作用的典型残积物,其形成经历4个阶段:氯化物和硫酸盐的淋溶阶段;碱金属和碱土金属盐基以及碳酸盐的淋溶阶段;残余粘土失掉部分二氧化硅的硅铝岩阶段;硅酸盐的二氧化硅受到淋溶和聚积起三价氧化物及石英的阶段,即铝土岩阶段。铝土岩风化产物是一种残积层,它只是风化残积物的堆积体,而没有从外面运来的化合物加入;这是化学风化的最后阶段,为最古老的风化产物和最剧烈的风化作用所特有。典型的铝土岩风化壳出现在最古老的陆地上印度斯坦、刚果盆地、亚马逊盆地。在马达加斯加只有结晶地块的古代岩层受到砖红壤化。因为砖红壤风化壳经常是残留,而不是堆积的,所以它经常见于分水岭的残积层内,而不是见于坡面的坡积层、山前平原的洪积层,以及更不能见于阶地或河漫滩的冲积层内。而堆积的风化壳则位置在坡积层、洪积层、冲积层和湖积层中。氯化物-硫酸盐的风化壳,可以作为戈壁闭流盆地的特征;在那里它形成于永久湖泊或暂时性湖泊之内,因为这种湖泊不仅是集水区,而且是集盐区;这是由于分水岭地带的残积层在风化的过程中失掉了易于溶铝的氯化物和硫酸盐,本身变为残留的碳酸盐残积层,而从它那里搬运出来的氯化物和硫酸盐则堆积在此凹地内。因此碳酸盐的堆积风化壳所占的地貌位置,比氯化物-硫酸盐的堆积风化壳高,但比硅铝的堆积风化壳低。所以风化壳的类型首先取决于地貌部位和时间,当然气候也有影响。既然风化壳同地貌的关系是如此的密切,以致可以把风化壳作为探溯过去地貌条件和地壳运动方向的钥匙。1958年朱显谟、石元春研究中国黄土地层及其形成过程时,开始讨论黄土层中红层问题,认为这是埋藏的褐色土型的古土壤,是在比堆积黄土阶段较为湿润的森林草原气候条件下形成的。当时地表生长森林草原,后经过物理风化、化学风化与生物风化一系列成土过程而在黄土表面形成,再后来气候又趋于干冷,在草原气候条件下,又被风从北方或西北方(外地)吹来的粉土质黄土物质所埋藏,成为埋藏的褐色土型古土壤。60年代,刘东生等研究中国的黄土堆积,曾经指出,埋藏土壤之所以特别为第四纪地质工作者所注意,是因为其多数情况下在冰期堆积(冰碛物)上的发育良好的古土壤(埋藏的和不埋藏的)代表着一次间冰期的存在。在一个地区,当间冰期时期在没有新的沉积物的情况下,可以在前一个冰期沉积上形成土壤。因而,古土壤层作为广泛被利用划分冰期、间冰期、或雨期、间雨期的界限标志。同时,根据埋藏土壤的发育情况,不仅可以确定冰期、间冰期等气候的变化,甚至也可以确定较轻微的气候变化、沉积的间断或速度的变缓等。所以,近年来各国第四纪工作者都特别注意埋藏土壤的研究。因为黄土本身是一个很好的气候指标,而且由于黄土分布面积较广,产状不受地貌限制,又具有均匀一致的岩性,所以在黄土上发育起来的埋藏土壤更能够在地层对比中说明区域内的气候的不同,对研究很有利。80年代,景才瑞在研究中国黄土形成气候条件、时代与成因中指出,在黄土堆积中发现的多层埋藏土壤褐色土型的古土壤,是在森林草原气候条件下形成的,代表气候变化中比较温湿的阶段。黄土本身属于母质,埋藏的古土壤即属于古风化壳的最上层,古土壤下破碎黄土带即包括在古风化壳之内。当前,对于古风化壳的研究日益引起人们的关注。1991年孙建中、赵景波首次确定了黄土中的几个时期的风化壳;杨怀仁、徐馨根据中国红色风化壳的广为分布,推断亚热带和热带气候曾经扩展到现代亚热带气候区边界以外,或被新构运动抬高。尤其是随着大规模工程建设,古风化壳更成为研究热点:(1)确定古风化壳形成时代;(2)确定古风化壳类型;(3)确定古风化壳形成的古地质环境;(4)确定古风化壳形成理论;(5)确定古风化壳与生产建设的关系。【参考文献】:1 К.К.马尔科夫.古地理学.北京:地质出版社,1959.80~982 朱显谟.中国第四纪研究,1958,1(1)∶1~983 石元春.中国第四纪研究,1958,1(1)∶1~984 刘东生,等.中国的黄土堆积.北京:科学出版社,1965.72~735 景才瑞.地理学报,1980,35(1)∶83~866 王永焱,等.中国黄土研究的新进展.西安:陕西人民出版社,1985.49~537 杨怀仁,等.第四纪冰川与第四纪地质论文集(第2集).北京:地质出版社,1985.89~1038 Wang Yongyan.Teng Zhigong Microtextune of loess in China and its variiation in geologicol time and district.KEXUE TONGBAO,special issue,1988,214~2199 孙建中,等.黄土高原第四纪.北京:科学出版社,1991.110~112(华中师范大学景才瑞教授撰) |