【肾移植中的中医药应用】

目前,世界上每年的器官移植总数已超过25000例,并以每年10%的增长速度递增。据美国统计,肾移植占器官移植总数的76%,等待肾移植的人数约为实际移植人数的144.9%。中国的有关资料表明,到1988年底,中国肾移植总数已达3199例,目前已超过5000例。中国因肾脏疾病或其他疾病最终引发肾功能衰竭者,根据几个大城市的统计,发病率为100/100万,需进行肾器官移植的比例十分可观。为了有效地解决肾移植过程中的异体排斥反应,目前世界上一致公认的应用药物为环孢素(CSA),它在肾移植过程中能有效地抑制辅助性T细胞产生和释放淋巴因子,但不会影响抑制性T细胞,从而使移植肾的存活率提高10%~20%。这种强烈的免疫抑制剂对一年存活率的提高已起到明显的作用,但是对移植后较长时间发生的慢性异体排斥反应却无能为力。为提高移植肾的长期存活率,各国医学界提出和采用了多种方法,其中主要有:(1)HLA配型。近年研究资料表明,HLA相配的移植肾比HLA不相配的移植肾存活期长,其中存活20年的50个移植肾全部是HLA相配的。但HLA相配实际操作相当困难。这是因为HLA配型需要在移植前对供者和受者的抗原通过试验组对,而对300种已知抗原的不同血清进行鉴定,要达到完全配伍的概率相当少。(2)强烈抑制剂环孢素的理想运用。理想用药分4个阶段,目的是有效地减少急慢性排斥反应和肾中毒,并联合用药,减少远期并发症。(3)单克隆抗体的运用。在治疗和预防移植肾的急性排斥过程中与CSA同用或单独使用单克隆抗体均取得排斥逆转的效果。(4)中医中药的运用。由于免疫抑制剂在肾移植中是无选择地抑制,正常的细胞和机能也被破坏,出现较明显的副作用。在给予抑制剂同时采取中医中药治疗,既能极大发挥抑制剂的药理功效,又能减少抑制剂的毒副作用。在肾移植的过程中选择一种既有特异性抑制作用又无副作用的中药抑制剂,已成为中外医学界极为关注的课题。

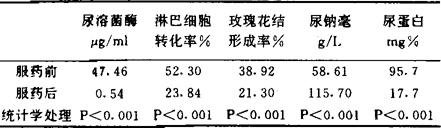

肾移植后,患者在服用强烈免疫抑制剂的同时,服用中药进行预防和治疗排异反应,调理阴阳,扶助正气,增强机体抗邪能力,近年来已积累了不少成功的经验。1981年,叶朗清将治疗肾移植过程中的排异现象视为孕妇因免疫原因引起的流产。中医学认为怀孕是“肾以系胞”,而“护胎者气也,养胎者血也”,说明胎儿是靠母体“肾”的功能和“气血”的营养方能在母体内生长发育而不致流产。如肾虚则胎元不固,气虚则不能护胎,血虚则不能养胎,从而导致流产。对于肾移植患者的临床辨证,一般都表现为肾亏阴损、气血两虚。所以,采用像保护胎儿避免流产的安胎方法应用于治疗肾移植的排异反应收到一定的疗效。补肾安胎基本方由川杜仲、川续断、金毛狗脊、桑寄生、苎麻根各20g组成。从统计资料看,术后6个月服用“安胎方”和对照组相比,两组发生排异次数分别为平均每人为1.5次和2.8次。患者在服用中药前后进行免疫功能的检查(免疫功能变化见下表),提示安胎中药具有抑制细胞免疫功能,而且长期服用无任何副作用。1982年谢桐对安胎药物的有效部分作了筛选。动物实验结果显示补肾安胎药(川杜仲、川续断、金毛狗脊、桑寄生、苎麻根)同强的松效果相仿,能明显延长魏氏大白鼠同种植皮片存活时间。可见“安胎法”在肾移植临床治疗中能起到缓解急慢性排异反应的作用。表1 息者服用中药前后的免疫功能状况

(上海中医学院马慧筠主治医师撰;张天审)