【运动后蛋白尿】

拼译:poet exercise proteinuria

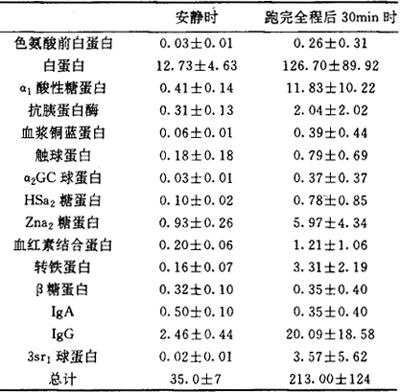

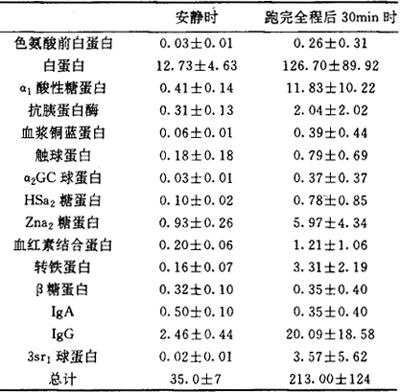

1878年von Leube首次报道了健康新兵在行军训练后出现蛋白尿。但直到本世纪60年代,由于应用了放射免疫测定、免疫化学和高效液相色谱分析方法,对运动后尿蛋白进行了较多的研究,才取得了一定的成果。目前对运动后蛋白尿的研究只是通过运动参与者运动前后血和尿样中蛋白质含量及其组分的改变,间接地推断肾脏在运动中和运动后恢复期内功能活动的变化和机制,尚缺少实验研究。研究运动后蛋白尿的意义并不在于阐明运动中由尿丢失蛋白质的数量,为运动参与者的蛋白质需要量提供依据,其重要意义在于发现运动对肾功能的影响。肾脏的功能活动与内环境稳态的保持是紧密相关的,而内环境稳态的保持与人体的运动(工作)能力的保持又是具有因果关系的。因此,研究运动后蛋白尿的特征、规律、影响因素、产生机制及其在运动(劳动)生理上的意义和应用是当前应用生理学家关注的重要问题之一。 人在安静时,尿中也有蛋白质排出,据文献报告,健康人24h随尿排出40~70mg蛋白质,其中57%是血浆蛋白,43%是肾小管和集合管分泌的粘蛋白类。因为健康人安静时尿中排出的蛋白数量甚微,常规化验无法检出,故习惯上认为健康人尿中蛋白质含量为阴性。运动后随尿排出的蛋白质数量比安静时增加几十倍以至上千倍,且其蛋白组分也有明显变化,源自血浆蛋白的组成占80%以上。Poortmans用免疫扩散技术发现马拉松运动员在跑前和跑后30min时尿中15种血浆蛋白的排泄率变化(表1)。表1 马拉松运动员安静时和运动后尿中排出蛋白质的组分其排泄率 μg.min-1

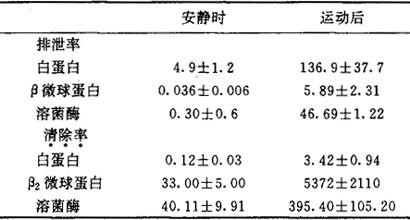

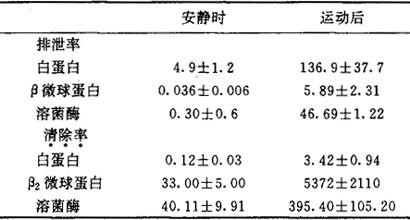

由表1可见,马拉松跑后,尿中排出的血浆白蛋白、α1酸性糖蛋白、转铁蛋白和3sr1球蛋白的排泄率增加更为显著。Poortmans还对短时间奋力运动前后尿中白蛋白、β2微球蛋白和溶菌酶的排泄率和清除率作了研究(表2)。由表1和表2可以看出,进行运动持续时间长而运动强度相对较小的运动后,尿中排出的蛋白质组分以血浆中大分子量蛋白为主(分子量69000~200000道尔顿),而小分子量的血浆蛋白如β2微球蛋白(分子量11800道尔顿)的排泄率为O或甚微;进行运动持续时间较短暂而运动强度大的运动后,尿中除了排出血浆中大分子量蛋白组分外,明显的特征是血浆中小分子量蛋白的组分成百倍以至上千倍的由尿排出。表2 短时间剧烈运动前后尿中若干种蛋白质组分的排泄率和清除率 μg.min-1

运动后蛋白尿并不是一般性生理条件下尿中蛋白质排泄量简单的增加,而是与运动强度密切联系的。有科学实验证明,静脉血乳酸浓度达到5mmol的运动强度,是运动后蛋白尿的强度阈,这个阈值相当于个体无氧阈值(60%VO2max),以后,随着运动强度的递增,静脉乳血酸随之增加,尿中白蛋白的排泄率也随之增加(r=0.87)。Coye等指出运动后蛋白尿中蛋白组分排泄的峰值在运动结束后30分钟时出现,这可能与运动时肾脏血流量剧烈减少而缺血,而运动后恢复期内肾血流量增加而出现的缺血一再灌性损伤有关,这方面的实验研究尚难以作出明确的结论。Castenfore指出短时间大强度运动,大约经1h可使蛋白尿消失殆尽,其中以白蛋白的消失为最快,而β微球蛋白的消失最慢。运动后蛋白尿中蛋白质排泄的消失呈指数函数律,并与心率的恢复和血乳酸的清除具有相同的趋势。Taylor曾报道,不习惯于跑台运动的受试者,在跑台运动后大部分出现运动后蛋白尿,但经5d习惯性运动以后,运动后蛋白尿转为阴性。Poortmans报告:新入选的运动员在进行大运动量训练后,大部分出现明显的运动后蛋白尿,经数周训练适应以后,再进行同样的负荷强度运动,运动后蛋白尿消失或尿中排出的蛋白质量明显减少。但必须指出,经过数周训练以后,体能水平得到提高,故如以训练前的负荷强度进行运动,这时的相对强度实际上已小于训练之前的强度,如进行相对强度(以%VO2max表示)相同的运动,运动后蛋白尿仍然出现或有所减少。运动后蛋白尿的产生机制迄今尚未澄清,但大量的研究已为分析运动后蛋白尿的机制提供了间接依据。多数学者认为,运动时,尤其是剧烈运动时,交感肾上腺系统的活动亢进,将造成肾血浆流量明显减少。有报告指出,剧烈运动时的肾血浆流量仅为安静时的20%;血浆H+浓度可升至63nmol/L左右,这些影响可使滤过膜筛孔直径增大,通透性增加。有学者发现动物酸中毒时可出现蛋白尿。给动物灌注HCl可导致蛋白尿。但另一些学者给动物灌注乳酸或NH4CI时,却并未产生蛋白尿。Deen认为血浆H+浓度的减少可改变血浆蛋白和滤过膜上的电荷分布,从而使滤过膜的电荷屏障削弱以至丧失,从而使滤过膜通透性增加。给大鼠体内注入多聚阳离子物质后,使滤过膜的负电荷减少,从而导致带负电荷的蛋白质通透增加。狗在急性运动后肾皮质切片示胶状铁染色减少50%左右,证明运动确使滤过膜电荷屏障削弱。激肽酶是引致血流动力学改变的重要体液因素,有研究表明,运动引起血浆激肽酶类的活性增大,可能对肾小球滤过膜的通透性改变也有一定作用。运动引致血浆肾素活性增加,血管紧张素Ⅱ增加,肾素-血管紧张素系统肯定对运动后蛋白尿的产生有一定的作用。凡是由于肾小球滤过膜通透性增加而引起的蛋白尿,是以尿中排出大分子量(大于白蛋白的分子量)的蛋白质为特征,此类蛋白尿称为肾小球型蛋白尿。肾小管上皮细胞对小管液中的滤过蛋白有极强的重吸收能力。研究表明,安静时小管液中99.9%的滤过蛋白在近曲小管部位被重吸收,其中对白蛋白的重吸收率可达280μg·min-1,而小管液中的低分子量蛋白质如β2微球蛋白等则100%被重吸收。当肾小管上皮细胞缺血缺氧、小管液中赖氨酸、精氨酸、嘌呤、次黄嘌呤等物质增加时,则抑制肾小管上皮细胞的重吸收功能。如肾小管对β2微球蛋白的重吸收率减少1%,则由终尿中排出的β2微球蛋白将增加30倍。由于肾小管重吸收障碍而导致的蛋白尿则以低分子量蛋白质为特征,并称之谓肾小管型蛋白尿。从运动后蛋白尿的研究文献来看,运动后蛋白尿并不能简单的归属于以上两种类型中的一种,而是肾小球/肾小管混合型蛋白尿。运动后蛋白尿是一种一过性、暂时性和可逆性的现象,过去把它称为生理性蛋白尿,现在看来似乎不当,因为许多学者的工作都表明,剧烈运动后,肾脏滤过膜和肾小管上皮细胞都有明显的超微结构的伤害性改变,如线粒体肿胀、基膜变薄、足突融合绒毛融合等等。有关运动后蛋白尿的规律、产生机制和影响因素虽然已有了不少研究,但由于当前对在人体肾脏的研究尚存在方法学上的困难,目前虽然已经采用微灌、微穿等实验方法,但国内尚未开展这方面的工作,而且即使应用微灌、微穿等技术也难以研究人体运动时肾功能活动的变化。从运动生理学角度而言,进一步研究应着重于运动后蛋白尿的规律、影响个体间差异的生理因素、训练对它的影响以及在运动员身体机能评定中的价值。同时要研究适用于运动生理学研究条件(无创、间接、快速简便)的新技术和新方法。【参考文献】:1 Taylor A.Clin Sci,1960.19:209~2172 Castenfore J.Acta physiol Scand.,1967.70(293)3 Poortmans J R,et al.J.clin.Lnvest,1968,47:3864 Poortmans J R.sports sci,Rev,1977,5:2555 Poortmans J R.Eur.J.appl,physiol.,1978,8:175~1786 Poortmans J R.Am.J.phyeiol.,1988,254(23):F277~F2837 Poortmans J R.体质学志,1990,54(2)8~188 Poortmans J R,et al.Sci,Sports,1990,5:103~1109 Poortmans J R.JAMA,1990,253(2):236~24010 Ala-Houhala-I.Scand.J.Clin.Lab.Invest,1990,50:27~33(杭州大学华明教授撰) |