【气味与分子的结构的关系】

拼译:relation between odor and molecular structure

多年来人们为了探索嗅觉产生的奥秘做了大量研究,先后提出的理论和学说达50多种。

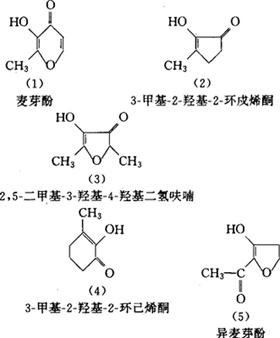

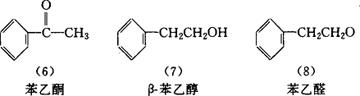

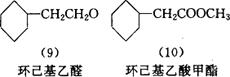

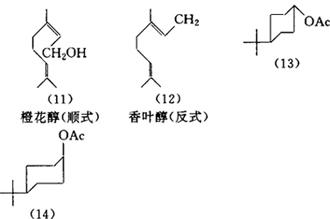

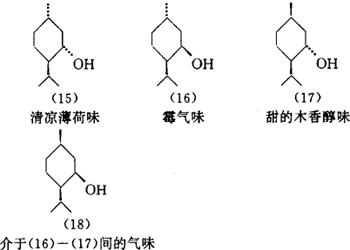

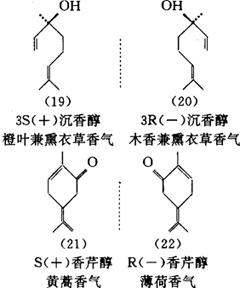

人的嗅觉器官是鼻腔上部 处的嗅粘膜,面积约2.5cm2。嗅粘膜上密集排列着嗅觉细胞和神经末梢。嗅觉细胞和周围的支持细胞能分泌一种粘液,形成感受膜覆盖在嗅粘膜表面。早期的气味理论许多是模拟视觉和听觉产生的理论提出的假说。如:Ogle等认为气味是由气味分子发出的电磁波经过长距离传递到嗅觉细胞产生的感觉。Teudt等认为嗅觉细胞在与气味分子短距离或接触中,感受到气味分子内振动,产生嗅觉。Woker等认为嗅觉是由于气味分子与嗅觉细胞发生化学或物理化学反应而引起的。Alexander等提出的酶理论认为:气味是由感受膜中的某些酶与气味分子作用而引起的。目前较受重视的气味理论有:立体化学理论、外形-官能团理论、渗透与穿透理论和振动理论。立体化学理论由R.W.Moncrieff于1949年首先提出,经J.E.Amoore补充发展而成。该理论也称为“键与键孔学说”。认为气味是由于气味分子的形状、大小和亲电性等与嗅觉细胞的感受体之间存在一定的互补性,能产生不同的刺激引起不同嗅觉。Amoore从几百种有气味的物质中总结出7种原气味:花香气味、薄荷气味、刺激气味、腐烂气味、麝香气味、樟脑气味和醚气味,并将具有这7种气味的物质制成分子模型。他发现:具有相同气味的分子其外形非常相似。他把气味分子比作“键”,把接受气味分子的嗅觉细胞凹形感受部位比作“键孔”。当气味分子象键一样插入适合的凹形感受部位时,刺激感受部位产生嗅觉。不属于上述7种基本气味的其它气味可以看作是几种不同气味分子同时插入相应的凹形感受部位产生刺激形成的复合气味。外形-官能团理论是1957年M.G.J.Beets提出的。认为气味除与分子的形状和大小有关外,还与所含官能团的性质及其在分子中的位置有关。当气味分子接近嗅觉感受体时形成相当于化学反应中的过渡状态,气味分子在嗅觉感受体上的排列既可能是混乱的,也可能是有序的,只有定向和有序状态才能够产生味刺激。只含有一个官能团的气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用很强。缺乏官能团或虽有多个官能团但存在空间阻碍,气味会大大减弱。目前,上述两种理论的实验依据较充分,正在被愈来愈多的人所接受。气味与官能团的关系 含有相同官能团的同系物一般都具有相似的气味,如:含有醇羟基(-OH)具有醇气味;含有醚基(-O-)具有醚气味;含有酯基(-COOR)具有酯气味等。气味分子通常含有某些原子或原子团,这些官能团也称为发香团。发香原子在周期表上常位于第Ⅳ至Ⅶ族,其中P、As、Sb、S、F是发恶臭的原子。常见的发香团有:羟基(-OH)、羧基(-COOH)、醛基(-CHO)、酮基(-CO-)、醚基(-O-)、酯基(-COOR)、苯基(C6H5-)、硝基(-NO2)、亚硝酸基(-ONO)、酰胺基(-CONH2)、氰基(-CN)等。由于不同的发香团形状大小和性质不同,对嗅觉细胞凹形感受部位插入的位置和刺激强度也不同,产生不同的气味。此观点只适用于分子量较小,发香团在分子中所占比例较大的情况。随着碳链的加长和发香团在分子中所占比例的减小,发香团对气味的影响逐渐减小,而分子的形状和大小对气味的影响逐渐加大。例如:链状的醇类、酯类等化合物,在低分子量范围内分别具有其发香团的各种果香型气味,随着碳链的增长,香气由果香型→青香型→脂肪型变化,当碳链达到C15-C20时则变得无气味。气味与分子局部结构的关系 分子的局部结构也常对气味有决定性的影响。例如化合物(1)、(2)、(3)都是从天然物提取的有焦糖气味的物质。它们的分子骨架不完全相同,但却具有相同的二酮烯醇式结构(

处的嗅粘膜,面积约2.5cm2。嗅粘膜上密集排列着嗅觉细胞和神经末梢。嗅觉细胞和周围的支持细胞能分泌一种粘液,形成感受膜覆盖在嗅粘膜表面。早期的气味理论许多是模拟视觉和听觉产生的理论提出的假说。如:Ogle等认为气味是由气味分子发出的电磁波经过长距离传递到嗅觉细胞产生的感觉。Teudt等认为嗅觉细胞在与气味分子短距离或接触中,感受到气味分子内振动,产生嗅觉。Woker等认为嗅觉是由于气味分子与嗅觉细胞发生化学或物理化学反应而引起的。Alexander等提出的酶理论认为:气味是由感受膜中的某些酶与气味分子作用而引起的。目前较受重视的气味理论有:立体化学理论、外形-官能团理论、渗透与穿透理论和振动理论。立体化学理论由R.W.Moncrieff于1949年首先提出,经J.E.Amoore补充发展而成。该理论也称为“键与键孔学说”。认为气味是由于气味分子的形状、大小和亲电性等与嗅觉细胞的感受体之间存在一定的互补性,能产生不同的刺激引起不同嗅觉。Amoore从几百种有气味的物质中总结出7种原气味:花香气味、薄荷气味、刺激气味、腐烂气味、麝香气味、樟脑气味和醚气味,并将具有这7种气味的物质制成分子模型。他发现:具有相同气味的分子其外形非常相似。他把气味分子比作“键”,把接受气味分子的嗅觉细胞凹形感受部位比作“键孔”。当气味分子象键一样插入适合的凹形感受部位时,刺激感受部位产生嗅觉。不属于上述7种基本气味的其它气味可以看作是几种不同气味分子同时插入相应的凹形感受部位产生刺激形成的复合气味。外形-官能团理论是1957年M.G.J.Beets提出的。认为气味除与分子的形状和大小有关外,还与所含官能团的性质及其在分子中的位置有关。当气味分子接近嗅觉感受体时形成相当于化学反应中的过渡状态,气味分子在嗅觉感受体上的排列既可能是混乱的,也可能是有序的,只有定向和有序状态才能够产生味刺激。只含有一个官能团的气味分子在嗅觉感受体表面的定向作用很强。缺乏官能团或虽有多个官能团但存在空间阻碍,气味会大大减弱。目前,上述两种理论的实验依据较充分,正在被愈来愈多的人所接受。气味与官能团的关系 含有相同官能团的同系物一般都具有相似的气味,如:含有醇羟基(-OH)具有醇气味;含有醚基(-O-)具有醚气味;含有酯基(-COOR)具有酯气味等。气味分子通常含有某些原子或原子团,这些官能团也称为发香团。发香原子在周期表上常位于第Ⅳ至Ⅶ族,其中P、As、Sb、S、F是发恶臭的原子。常见的发香团有:羟基(-OH)、羧基(-COOH)、醛基(-CHO)、酮基(-CO-)、醚基(-O-)、酯基(-COOR)、苯基(C6H5-)、硝基(-NO2)、亚硝酸基(-ONO)、酰胺基(-CONH2)、氰基(-CN)等。由于不同的发香团形状大小和性质不同,对嗅觉细胞凹形感受部位插入的位置和刺激强度也不同,产生不同的气味。此观点只适用于分子量较小,发香团在分子中所占比例较大的情况。随着碳链的加长和发香团在分子中所占比例的减小,发香团对气味的影响逐渐减小,而分子的形状和大小对气味的影响逐渐加大。例如:链状的醇类、酯类等化合物,在低分子量范围内分别具有其发香团的各种果香型气味,随着碳链的增长,香气由果香型→青香型→脂肪型变化,当碳链达到C15-C20时则变得无气味。气味与分子局部结构的关系 分子的局部结构也常对气味有决定性的影响。例如化合物(1)、(2)、(3)都是从天然物提取的有焦糖气味的物质。它们的分子骨架不完全相同,但却具有相同的二酮烯醇式结构( ),因此可以推断这种相同的局部结构是产生焦糖气味的必要条件。实验证明上述推断是正确的。化合物(4)和(5)是人工合成的,其中(5)的酮基不在环内,(4)的环是不含氧的6碳环,但它们分别含有α-二酮烯醇式和β-二酮烯醇式结构,也都具有焦糖香气,可用作食品香料。

),因此可以推断这种相同的局部结构是产生焦糖气味的必要条件。实验证明上述推断是正确的。化合物(4)和(5)是人工合成的,其中(5)的酮基不在环内,(4)的环是不含氧的6碳环,但它们分别含有α-二酮烯醇式和β-二酮烯醇式结构,也都具有焦糖香气,可用作食品香料。

(北京轻工业学院赵玉玲副教授、王钖臣教授撰;焦克芳研究员审)