【治理赤潮的化学方法】

关于赤潮治理方法的研究起步较晚,迄今已报道有许多种。鉴于赤潮现象本身的复杂性和对治理方法的环保要求,真正能推广应用的寥寥无几。目前采用最多、发展最快的,大都是化学方法。

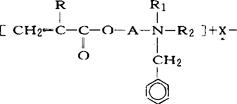

直接灭杀法 该法旨在利用化学药品直接杀死赤潮生物。目前已发现能杀死赤潮生物的化学药品有多种。国际上对该类药品的一般要求是:低浓度下能迅速破坏、杀死赤潮生物;在海水中易分解、消失;对非赤潮生物不产生影响;成本低。目前尚未发现某种药品完全符合上述要求。但实验表明,在不同的要求和条件下仍有些化合物可供选择。如硫酸铜、高锰酸钾、次氯酸钠、氯气、过氧化氢、臭氧、过碳酸钠等。硫酸铜是最早应用于海洋湖沼中的杀菌药品,所以也在治理赤潮的研究中最早选用。尾田(1935)曾在实验室中分别考察了硫酸铜、氯气等对裸甲藻(Gymnodinium mikimotoi)的灭杀效果。其中硫酸铜最有效,当浓度达1mg/L即可抑制其生长。但使用硫酸铜有以下缺点:具有毒性,能破坏近岸生态系统;控制赤潮是暂时的;成本高。鉴于铜类试剂的缺点,人们着眼于一些在水体中易分解、残留量少的化合物。富田(1982)曾设计一装置,将含有赤潮生物的海水引入后电解产生次氯酸杀死赤潮生物。该方法优于外加次氯酸钠的方法,但其装置复杂,难以用于大面积赤潮的治理。村田(1989)、神田(1989)等提出用过氧化氢消除海洋福胞藻(Chattonella marina),实验得出不伤害鱼类的有效过氧化氢浓度为15~50mg/L。这些方法的优点是药品能在水中马上分解,污染轻。相对无机除藻剂而言,目前研究较多的是有机除藻剂。这些有机试剂可分为人工化学物质和生物分泌物质两类。由于前者往往能破坏生态环境,故后者是目前研究的主要对象。其种类主要是有机羧酸和有机胺,前者以一些不饱和脂肪酸为主,如花生四烯酸、亚油酸等。相对无机化合物,有机除藻剂具有药力持续时间长、对非赤潮生物影响小等优点。凝聚剂沉淀法 利用物质的胶体化学性质,使赤潮生物凝聚、沉淀而后回收是该方法的主要目的。现在国际上使用的凝聚剂有三大类:无机凝聚剂、表面活性剂和高分子凝聚剂。无机凝聚剂又称为电解质凝聚剂,普遍使用的是铝和铁的化合物。主要利用铝盐和铁盐在海水状态下形成胶体粒子,对赤潮生物产生凝聚作用,该作用与溶液H+浓度有关。通常胶体粒子表面电荷越少,凝聚作用越强。所以疏水性胶体粒子最有效。例如用Al2O3·H2O制成不同晶形的氧化铝溶胶聚合体,对赤潮生物有极强的凝聚作用。加入lmin后,立刻无游动型赤潮生物:30min后,90%的细胞被凝聚沉淀(奥田庚二,1989)。铁盐也有类似性质,如用铁矿石酸化制得的一些铁盐,在海水中浓度达10~100mg/L即可形成氢氧化铁溶胶,对赤潮生物产生较强的凝聚沉淀作用(奥田庚二,1990)。由于赤潮生物具有昼浮夜沉的趋光性质(Eppley et al,1968),治理时的凝聚过程主要在表层进行,所以表面活性剂和高分子凝聚剂成为发展较快的赤潮凝聚剂。实验表明,带正电的表面活性剂和高分子凝聚剂对赤潮生物最有效。但通常海水的高盐度大大降低了其凝聚作用。对此山本保夫(1981)提出一种新型凝聚剂,其结构为:

其中,R为H或甲基;R1,R2为1~4个碳的烷基,A为2~4个碳的直链或接枝烷基;X-为平衡阴离子。该凝聚剂的凝聚作用不受海水高盐度的影响,其凝聚能力与氮上4个官能团有关。当其中之一是苄基时,对赤潮生物凝聚作用最强。根据不同赤潮生物,当浓度为5~1000mg/L时,细胞去除率达90%以上。

此外,PAC、聚丙烯酰胺等高分子凝聚剂也在市场上占有重要地位。鉴于高分子单体的毒性和成本问题,在使用上受到一定程度的限制。由此可见,凝聚剂沉淀法是利用化学手段消除赤潮的又一重要途径。天然矿物絮凝法 日本是研究应用天然矿物治理赤潮的主要国家,其天然矿物以粘土矿物为主,其他矿物质为辅。粘土矿物是大地土壤的基本单元,在大自然中具有参与物质循环,使之自然净化的作用。早在70年代就有人开发利用粘土,使之成为鱼类的饵料(代田昭彦,1975)。在其他领域,粘土矿物又作为一种天然吸咐剂被广为研究(Swartzen-Allenet al,1974)。所以粘土矿物被认为是一种治理赤潮的天然凝聚剂,具有来源丰富、成本低、无污染等优点,在国际上受到高度重视,因而从实验室到养殖场,乃至天然海域均做了大量的实验研究。最早开展粘土矿物对藻类凝聚作用研究的是日本小岛祯男(1961),其目的是消除贮水池中产生的大量浮游植物。在实验中,他将粘土矿物作为“增重剂”与硫酸铝土混合,使藻类去除率由单纯硫酸铝土时的82%上升至97%。此后该结果被应用于海水条件下的藻类凝聚试验,结果表明,粘土矿物对赤潮生物的凝聚作用与其种类、结构和表面性质等因素有关,其中蒙脱土的凝聚作用最强。其去除率高低与粘土溶液能否和赤潮生物形成“絮状物”以及形成大小有关,通常悬浮粒子表面电荷愈多,形成“絮状物”愈大,去除率愈高。针对这些实验室结果,80年代初日本在鹿儿岛实验场进行了大规模的现场实验,取得了满意的结果。用粘土矿物治理赤潮在成本、对环境和非赤潮生物影响等方面远远优于前述几种方法。但其溶胶性质差,迅速凝聚、沉淀赤潮生物能力低,量少时难以完全消除赤潮生物。所以在实际应用时必须大量散播粘土,由此给大面积治理赤潮带来了原料量和淤渣量过大的问题。针对该不足,大须贺龟丸(1983)提出,用适量盐酸处理后的粘土可显著提高其去除效率。认为其原因是用盐酸处理后的粘土粒子有较高的铝离子置换容量和较大的比表面积,从而提高了对赤潮生物的灭杀能力和凝聚作用。丸山俊朗也提出了类似的观点,认为所有无机酸均有上述作用,其中以硫酸最经济。并指出处理后的粘土物质不仅提高了灭杀和凝聚赤潮生物的能力,减少了散播后的淤渣,而且能抑制磷从底泥中溶出,降低了水域营养盐的浓度,净化了水体。所以,不仅能治理赤潮,而且还有助于防止赤潮的发生(丸山俊朗等,1984,1987)。总之,用粘土物质治理赤潮是一种很有发展潜力的方法。目前研究的对象大都是植物性赤潮生物,主要集中于该技术的开发应用上,有关治理方面的基础性研究较少。目前对其去除机理主要有两种观点:一种立足于粘土粒子和生物的表面性质,认为以吸附作用为主(代田昭彦,1980);另一种则认为是由于粘土中溶出的铝离子杀死生物细胞所致(九万田一已,1982;丸山俊朗等,1984)。所以,欲提高粘土物质的去除效率,进一步开发和应用这种方法,开展有关的基础性研究将是今后一项重要内容。另外,还有人提出以沸石和多氯化铝或硫酸铝组成的赤潮去除剂(池添有朋等,1986)和以水铝英石、腐植酸为主要成分的赤潮生物强力凝聚剂(包国祐雄,1984)等等。这些方法的推广应用价值远远不如粘土物质治理法,但作为一种补充,这些方法的提出为人们治理赤潮开阔了思路和途径。(中国科学院海洋研究所俞志明、邹景忠、马锡年撰)